Einführung

Definition von Design Thinking

Design Thinking ist ein Ansatz zur Problemlösung und Innovation, der sich durch eine nutzerzentrierte Perspektive auszeichnet. Er bezieht sich auf einen Prozess und eine Denkweise, die in verschiedenen Disziplinen wie Produktentwicklung, Architektur, Engineering und sogar im Dienstleistungssektor angewendet wird, um komplexe Probleme kreativ und effektiv zu lösen. Die Kernidee hinter Design Thinking ist, Lösungen zu entwickeln, die tiefgehend auf die Bedürfnisse, Wünsche und Herausforderungen der Nutzer oder Kunden eingehen.

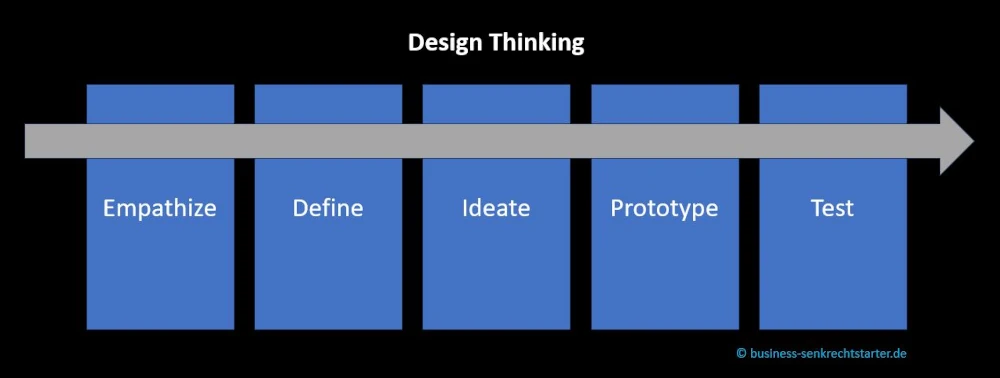

Design Thinking umfasst in der Regel mehrere Phasen, die iterativ durchlaufen werden:

- Empathize (Verstehen):

Verstehen der Nutzer und ihres Kontextes durch Beobachtung und Engagement, um ihre Bedürfnisse und Motivationen zu ergründen. - Define (Beobachten):

Klärung und Fokussierung auf das eigentliche Problem, basierend auf den Einsichten aus der Empathie-Phase. - Ideate (Ideenfindung)

Generierung von Ideen und Lösungskonzepten durch Brainstorming und andere kreative Techniken. - Prototype (Prototyping)

Entwicklung von Prototypen oder Modellen der besten Ideen, um sie greifbar zu machen. - Test (Testen)

Überprüfung der Prototypen mit den Nutzern, um Feedback zu erhalten und die Lösungen weiter zu verfeinern.

Dieser Ansatz zeichnet sich durch seine Flexibilität aus und kann an verschiedene Problemstellungen angepasst werden. Durch die Betonung von Empathie und Nutzerzentrierung fördert Design Thinking die Entwicklung von Lösungen, die nicht nur funktional, sondern auch intuitiv und zugänglich für die Endnutzer sind. Es geht nicht nur um die Ästhetik eines Produkts oder einer Dienstleistung, sondern vielmehr darum, wie es die Bedürfnisse und Herausforderungen der Menschen erfüllt, für die es entworfen wurde.

Kurze Geschichte und Entwicklung

Design Thinking als Konzept hat seine Wurzeln in der Mitte des 20. Jahrhunderts, aber es hat im Laufe der Jahre wesentliche Entwicklungen und Verfeinerungen erfahren. Hier ist ein Überblick über die Geschichte und Entwicklung von Design Thinking:

Frühe Einflüsse (1940er-1960er Jahre)

- Die Ursprünge von Design Thinking sind eng mit den Entwicklungen im Bereich des Industriedesigns und der angewandten Kunst verbunden. Bereits in den 1940er und 1950er Jahren begannen Designer, systematischere und benutzerorientierte Ansätze in die Gestaltung von Produkten und Dienstleistungen zu integrieren.

- Die Hochschule für Gestaltung Ulm in Deutschland und das Bauhaus sind Beispiele für Institutionen, die frühzeitig die Bedeutung der Integration von Design, Sozialwissenschaften und Technologie erkannten.

Akademische Formalisierung (1970er-1980er Jahre)

- In den 1970er Jahren begann die akademische Welt, insbesondere an Orten wie der Stanford University, Design als eine formale Methode zu betrachten, die über traditionelle Designfelder hinaus Anwendung finden kann. Die Etablierung des Hasso Plattner Institute of Design an der Stanford University, auch bekannt als d.school, markierte einen signifikanten Meilenstein.

- Horst Rittel, ein Designtheoretiker, prägte den Begriff „wicked problems“, der komplexe soziale und politische Probleme beschreibt, die sich gut für Design-Thinking-Ansätze eignen.

Popularisierung und Expansion (1990er Jahre bis heute)

- Die 1990er Jahre sahen eine zunehmende Popularisierung von Design Thinking in der Geschäftswelt, angetrieben durch führende Designberatungen wie IDEO. Diese Firma spielte eine entscheidende Rolle dabei, Design Thinking als Werkzeug für Innovation und strategische Geschäftsentwicklung zu etablieren.

- Tim Brown, CEO von IDEO, trug wesentlich zur weiteren Verbreitung des Konzepts bei und definierte Design Thinking als einen Ansatz, der Kreativität und praktische Überlegungen integriert, um komplexe Probleme zu lösen.

Gegenwart und Zukunft

- Heute wird Design Thinking in einer Vielzahl von Branchen und Bereichen angewendet, von der Produkt- und Dienstleistungsentwicklung bis hin zu sozialen Innovationen und Bildung.

- Universitäten weltweit bieten Kurse und Programme an, die sich auf Design Thinking konzentrieren, und viele Organisationen haben interne Teams oder Abteilungen, die speziell für die Anwendung dieser Methoden geschaffen wurden.

Die Geschichte von Design Thinking zeigt, wie ein ursprünglich designorientiertes Konzept sich zu einer umfassenden Problemlösungsmethodik entwickelt hat, die heute in vielen Bereichen außerhalb des traditionellen Designs angewendet wird.

Die Bedeutung von Design Thinking in der heutigen Geschäfts- und Innovationswelt

Design Thinking hat sich in der modernen Geschäfts- und Innovationswelt als eine Schlüsselstrategie etabliert, um Wettbewerbsvorteile zu schaffen und nachhaltiges Wachstum zu fördern. Seine Bedeutung lässt sich anhand mehrerer zentraler Aspekte darstellen:

Förderung von Innovation

Design Thinking ermöglicht Unternehmen, innovative Lösungen zu entwickeln, die genau auf die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden zugeschnitten sind. Durch den iterativen Prozess des Prototypings und Testens können Ideen schnell entwickelt, bewertet und verbessert werden. Das führt oft zu bahnbrechenden Produkten und Dienstleistungen, die Märkte verändern können.

Verbesserung der Nutzererfahrung

Der nutzerzentrierte Ansatz von Design Thinking stellt sicher, dass die Endbenutzer im Mittelpunkt aller Überlegungen stehen. Dies verbessert nicht nur die Kundenzufriedenheit, sondern auch die Kundenbindung und letztendlich den Unternehmenserfolg, da Produkte und Dienstleistungen entwickelt werden, die echte Probleme lösen und den Nutzern echten Mehrwert bieten.

Erhöhung der Anpassungsfähigkeit

In einer schnelllebigen Welt, in der sich Marktbedingungen und Technologien ständig weiterentwickeln, bietet Design Thinking Unternehmen die Flexibilität und Agilität, die erforderlich sind, um sich schnell anzupassen und zu reagieren. Die Fähigkeit, schnell Prototypen zu erstellen und Feedback zu integrieren, bedeutet, dass Unternehmen proaktiv auf Veränderungen reagieren können, anstatt nur darauf zu reagieren.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Design Thinking fördert die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Disziplinen und Abteilungen innerhalb eines Unternehmens. Indem es Teams zusammenbringt, die aus Mitgliedern mit unterschiedlichem Fachwissen bestehen, fördert es neue Perspektiven und Ideen, die oft zu kreativeren und effektiveren Lösungen führen.

Problemlösung für komplexe Herausforderungen

Design Thinking ist besonders effektiv im Umgang mit sogenannten „wicked problems“ – komplexen, schlecht definierten Problemen, die sich einer einfachen Lösung widersetzen. Durch den Einsatz von Empathie und einem tiefen Verständnis für den Kontext, in dem diese Probleme existieren, können durchdachte, praktikable Lösungen entwickelt werden.

Kulturelle Transformation

Neben seinen praktischen Anwendungen kann Design Thinking auch dazu beitragen, die Unternehmenskultur zu transformieren. Es ermutigt zu einer Kultur der Offenheit, des Experimentierens und des lebenslangen Lernens. Unternehmen, die Design Thinking annehmen, tendieren dazu, eine offene Haltung gegenüber Fehlern und Misserfolgen als Lerngelegenheiten zu entwickeln, was zu einer resilienteren Organisation führt.

Insgesamt hat Design Thinking bewiesen, dass es nicht nur ein Werkzeug für Designer ist, sondern eine umfassende Methodik, die in allen Bereichen eines Unternehmens angewendet werden kann, um Innovation zu fördern, die Kundenzufriedenheit zu steigern und effektiv auf die dynamischen Anforderungen der globalen Märkte zu reagieren.

Die Grundprinzipien des Design Thinking

Nutzerzentrierung: Die Bedürfnisse der Nutzer verstehen

Nutzerzentrierung ist eines der Kernprinzipien des Design Thinking und stellt die Bedürfnisse, Wünsche und Verhaltensweisen der Nutzer in den Mittelpunkt des Innovationsprozesses. Dieses Prinzip ist grundlegend dafür, wie Lösungen entwickelt werden, indem es sicherstellt, dass die Endprodukte oder Dienstleistungen wirklich auf die Anforderungen und Probleme der Nutzer zugeschnitten sind. Hier sind einige Schlüsselaspekte, die die Bedeutung der Nutzerzentrierung im Design Thinking verdeutlichen:

Empathie verstehen und entwickeln

Der Prozess beginnt damit, ein tiefes Verständnis für die Nutzer und ihre Umstände zu entwickeln. Dies geschieht oft durch direkte Interaktion, wie Interviews oder Beobachtung. Ziel ist es, Empathie aufzubauen, indem man die Welt aus der Perspektive der Nutzer sieht, ihre Bedürfnisse versteht und emotionale Einblicke gewinnt, die in den Designprozess einfließen.

Definition des Problems aus Nutzersicht

Nachdem Empathie und Verständnis entwickelt wurden, wird das Problem neu definiert, und zwar in einer Weise, die die Bedürfnisse und Herausforderungen der Nutzer widerspiegelt. Das Problem wird aus der Perspektive des Nutzers formuliert, was sicherstellt, dass die Lösung relevant und wertvoll für ihn sein wird.

Ideengenerierung, die den Nutzer einbezieht

Bei der Ideenfindung werden Lösungsansätze entwickelt, die direkt auf die im Vorfeld identifizierten Nutzerbedürfnisse abzielen. Durch Techniken wie Brainstorming oder Co-Creation-Workshops, an denen Nutzer teilnehmen können, wird sichergestellt, dass die generierten Ideen den echten Bedürfnissen entsprechen.

Prototyping und Testing mit realen Nutzern

Prototypen werden erstellt, um Konzepte schnell und kosteneffizient zu visualisieren und zu testen. Diese Prototypen werden dann in der realen Welt mit echten Nutzern getestet, um direktes Feedback zu erhalten. Dieser iterative Teil des Prozesses hilft dabei, die Lösungen weiter zu verfeinern und sicherzustellen, dass sie vor der endgültigen Implementierung optimal funktionieren.

Iteratives Design

Die Entwicklung von Lösungen ist ein iterativer Prozess, der es ermöglicht, basierend auf dem Feedback der Nutzer Verbesserungen vorzunehmen. Dieses Prinzip des ständigen Lernens und Anpassens ist zentral für das Design Thinking und stellt sicher, dass das Endprodukt so effektiv und benutzerfreundlich wie möglich ist.

Durch Nutzerzentrierung schafft Design Thinking Produkte und Dienstleistungen, die nicht nur funktional, sondern auch intuitiv und in hohem Maße an die spezifischen Bedürfnisse der Endnutzer angepasst sind. Dies führt zu höherer Benutzerzufriedenheit, stärkerer Kundenbindung und letztendlich zu einem größeren Geschäftserfolg.

Iteration: Prototypen entwickeln und testen

Iteration ist ein zentrales Prinzip des Design Thinking und bezieht sich auf den Prozess des wiederholten Durchlaufens verschiedener Phasen des Designzyklus, insbesondere beim Entwickeln und Testen von Prototypen. Dieses iterative Vorgehen hilft dabei, Ideen schnell zu konkretisieren und auf Basis von Nutzerfeedback kontinuierlich zu verbessern. Der iterative Prozess umfasst im Wesentlichen zwei Hauptaktivitäten: das Entwickeln von Prototypen und das Testen dieser Prototypen. Hier sind die Schlüsselkomponenten und Vorteile dieses Prozesses:

1. Prototypen entwickeln

- Schnelle Visualisierung:

Prototypen ermöglichen es, eine physische oder digitale Darstellung einer Idee schnell zu realisieren. Dies kann von einfachen Skizzen bis hin zu funktionsfähigen Modellen reichen, je nachdem, in welcher Phase des Projekts man sich befindet. - Diverse Komplexitätsgrade:

Prototypen variieren im Detailgrad. Frühe Prototypen sind oft niedrig aufgelöst, um die Grundidee schnell und kostengünstig zu testen. Mit fortschreitender Entwicklung werden sie detaillierter und technisch ausgefeilter. - Fokus auf Kernfunktionen:

In frühen Iterationen konzentriert man sich auf die Kernfunktionen des Produkts, um grundlegende Annahmen zu testen und sicherzustellen, dass die Basisfunktionalität den Nutzerbedürfnissen entspricht.

2. Prototypen testen

- Feedback sammeln:

Das Testen von Prototypen mit echten Nutzern ist entscheidend, um direktes Feedback zu erhalten. Dieses Feedback beleuchtet, wie gut der Prototyp die Nutzerbedürfnisse erfüllt und welche Aspekte verbessert werden müssen. - Identifikation von Problemen:

Durch das Testen können spezifische Probleme oder Schwächen im Design frühzeitig erkannt werden, was kostspielige Änderungen in späteren Entwicklungsphasen verhindert. - Verfeinerung der Lösung:

Basierend auf dem Nutzerfeedback werden Änderungen und Anpassungen vorgenommen. Jede Iteration zielt darauf ab, die vorherige Version zu verbessern, indem sie genauer auf die tatsächlichen Anforderungen und Bedingungen der Nutzer eingeht.

3. Iterative Verbesserungen

- Flexibilität im Designprozess:

Iteration ermöglicht Flexibilität. Anstatt sich von Anfang an auf eine einzige Lösung festzulegen, erlaubt der iterative Prozess das Experimentieren mit mehreren Lösungen und deren kontinuierliche Verbesserung. - Anpassung an Veränderungen:

Märkte und Technologien entwickeln sich ständig weiter. Iteratives Design ermöglicht es, Produkte an sich ändernde Umstände anzupassen, bevor sie endgültig auf den Markt kommen. - Kontinuierliches Lernen:

Durch regelmäßiges Testen und Anpassen entsteht ein tieferes Verständnis für das Problem und seine möglichen Lösungen. Dies fördert ein kulturelles Umfeld, in dem Lernen und Anpassungsfähigkeit geschätzt werden.

Zusammengefasst fördert der iterative Ansatz im Design Thinking die Entwicklung von Lösungen, die eng auf die Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt sind, indem er eine ständige Rückkopplungsschleife zwischen Entwicklern und Nutzern etabliert. Dadurch können Produkte und Dienstleistungen entwickelt werden, die nicht nur funktional sind, sondern auch in hohem Maße benutzerfreundlich und innovativ.

Interdisziplinäre Teams: Die Bedeutung verschiedener Perspektiven

Interdisziplinäre Teams sind ein weiteres wesentliches Grundprinzip des Design Thinking. Dieses Prinzip betont die Bedeutung der Zusammenarbeit von Menschen aus unterschiedlichen Fachgebieten und Hintergründen, um vielfältige Perspektiven in den Designprozess einzubringen. Die Zusammenstellung solcher Teams ist entscheidend für die Entwicklung innovativer Lösungen, die realen Nutzerbedürfnissen entsprechen. Hier sind einige Gründe, warum interdisziplinäre Teams in Design Thinking-Prozessen so wichtig sind:

Erweiterung der kreativen Kapazität:

- Personen aus verschiedenen Disziplinen bringen unterschiedliche Denkweisen, Fähigkeiten und Erfahrungen mit. Wenn beispielsweise Ingenieure, Designer, Betriebswirte und Psychologen zusammenarbeiten, kombinieren sie technisches Verständnis, ästhetische Sensibilität, wirtschaftliches Kalkül und tiefes Verständnis menschlichen Verhaltens.

- Diese Diversität führt zu einer reicheren Ideenvielfalt, was den Prozess der Ideenfindung und Problemlösung bereichert.

Erhöhung der Problemlösungskompetenz:

- Interdisziplinäre Teams sind besser in der Lage, komplexe Probleme zu verstehen und zu lösen, da sie multiple Perspektiven und Fachkenntnisse einbringen. Jedes Teammitglied betrachtet das Problem aus einem anderen Blickwinkel, was zu umfassenderen und durchdachteren Lösungen führt.

- Diese Teams können unerwartete Verbindungen zwischen scheinbar unzusammenhängenden Ideen herstellen, was oft zu innovativen Lösungen führt.

Verbesserung der Entscheidungsfindung:

- Die kollektive Entscheidungsfindung in einem interdisziplinären Team kann zu ausgewogeneren und robusten Entscheidungen führen. Die Beteiligung verschiedener Experten hilft dabei, Risiken und Nebenwirkungen von Entscheidungen besser abzuschätzen und zu managen.

- Der konstruktive Dialog und der Austausch innerhalb des Teams fördern eine Kultur der kritischen Überprüfung und des kritischen Denkens.

Förderung von Empathie und Nutzerverständnis:

- Indem Teammitglieder ihre unterschiedlichen Erfahrungen und Perspektiven teilen, entwickeln sie ein tieferes Verständnis für die Bedürfnisse und Lebenswelten der Nutzer.

- Dieses breitere Verständnis ermöglicht es dem Team, Lösungen zu entwickeln, die wirklich auf die Bedürfnisse und Erwartungen der Zielgruppen zugeschnitten sind.

Steigerung der Teamdynamik und Motivation:

- Die Zusammenarbeit in einem interdisziplinären Team kann auch die Motivation und das Engagement der Teammitglieder erhöhen. Die Möglichkeit, von Kollegen zu lernen und eigene Kenntnisse einzubringen, schafft eine stimulierende und herausfordernde Arbeitsumgebung.

- Dies fördert nicht nur die persönliche Entwicklung der Teammitglieder, sondern auch ihre Bindung an das Projekt und das Unternehmen.

Insgesamt ermöglichen interdisziplinäre Teams in Design Thinking-Prozessen eine effektivere und umfassendere Herangehensweise an Problemlösung und Innovation. Durch die Kombination verschiedener Fachkenntnisse und Perspektiven können diese Teams innovative Lösungen entwickeln, die besser auf die Bedürfnisse und Herausforderungen der Nutzer eingehen.

Ein experimenteller Ansatz: Lernen durch Scheitern

Das Prinzip eines experimentellen Ansatzes, bei dem das Lernen durch Scheitern im Vordergrund steht, ist eine der Säulen des Design Thinking. Dieser Ansatz betont die Bedeutung von Experimenten, Tests und dem iterativen Prozess, bei dem Fehler nicht als Rückschläge, sondern als wertvolle Lerngelegenheiten betrachtet werden. Hier sind einige Kernaspekte, die erklären, warum dieser experimentelle Ansatz so zentral im Design Thinking ist:

Förderung von Innovationen durch Prototyping und Testing

- Design Thinking ermutigt dazu, Ideen schnell in greifbare Prototypen umzusetzen und diese in realen Situationen zu testen. Der Prototyping-Prozess ist in seinem Wesen experimentell – es geht darum, Hypothesen zu testen und zu sehen, wie gut die Lösungen in der Praxis funktionieren.

- Dieser Ansatz ermöglicht es, schnell zu lernen, was funktioniert und was nicht, wodurch der Prozess der Lösungsentwicklung beschleunigt wird.

Iteratives Lernen

- Im Design Thinking wird der Prozess des Lernens durch Scheitern systematisch genutzt. Jeder Prototyp liefert wichtige Erkenntnisse, auch wenn er nicht erfolgreich ist. Diese Erkenntnisse fließen direkt in die Entwicklung des nächsten Prototyps ein.

- Die Iteration – das wiederholte Durchlaufen von Designzyklen – hilft, Lösungen schrittweise zu verfeinern und anzupassen, basierend auf kontinuierlichem Feedback und Lernen aus Fehlern.

Aufbau von Resilienz und Flexibilität

- Ein experimenteller Ansatz fördert eine Kultur der Offenheit gegenüber Fehlern und Misserfolgen als Teil des Lernprozesses. Teams, die gewohnt sind, in einer solchen Umgebung zu arbeiten, entwickeln eine größere Resilienz und Flexibilität, da sie gelernt haben, Rückschläge als natürlichen Bestandteil des Innovationsprozesses zu akzeptieren.

- Diese Flexibilität ist entscheidend, um sich schnell anpassen und auf sich ändernde Anforderungen und Bedingungen reagieren zu können.

Förderung kreativer Risikobereitschaft

- Indem Scheitern als Lerngelegenheit und nicht als Katastrophe angesehen wird, werden Teammitglieder ermutigt, kreative Risiken einzugehen. Dies ist besonders wichtig in Phasen der Ideenfindung, wo unkonventionelle und innovative Ansätze oft zu den effektivsten Lösungen führen können.

- Der experimentelle Ansatz vermindert die Angst vor dem Scheitern und fördert eine Atmosphäre, in der Innovation gedeihen kann.

Evidenzbasierte Entscheidungsfindung

- Durch ständiges Testen und Feedback werden Entscheidungen auf der Grundlage von realen Daten und nicht nur auf theoretischen Überlegungen getroffen. Dies verbessert die Qualität der Entscheidungen und minimiert das Risiko von Fehlinvestitionen.

Zusammengefasst ermöglicht der experimentelle Ansatz im Design Thinking den Teams, durch direkte Erfahrung und kontinuierliche Anpassung zu lernen. Dies fördert nicht nur die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen, die besser auf die Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt sind, sondern auch die Schaffung einer unternehmerischen Kultur, die Innovation durch ein positives Verhältnis zum Scheitern unterstützt.

Die Phasen des Design Thinking Prozesses

Phase 1: Verstehen – Den Kontext und die Herausforderungen erkunden

Die erste Phase des Design Thinking Prozesses, das „Verstehen“, ist entscheidend, um eine solide Grundlage für alle weiteren Schritte zu schaffen. In dieser Phase geht es darum, den Kontext und die Herausforderungen des zu lösenden Problems tiefgehend zu erforschen und zu verstehen. Hier einige Schlüsselelemente und Methoden dieser Phase:

Sammeln von Hintergrundinformationen

- Bevor spezifische Lösungen in Betracht gezogen werden, ist es wichtig, ein breites Verständnis der Situation zu erlangen. Dies umfasst die Erforschung des Marktes, der Industrie, der aktuellen Trends und Technologien sowie der sozialen, ökonomischen und politischen Einflüsse, die das Problemfeld beeinflussen könnten.

- Durch das Sammeln und Analysieren dieser Informationen können Designer und Teams den größeren Kontext verstehen, in dem sie arbeiten.

Stakeholder-Analyse

- Identifikation und Untersuchung der verschiedenen Interessengruppen, die von dem Problem und der potenziellen Lösung betroffen sind. Dies können Kunden, Nutzer, Mitarbeiter, Partnerunternehmen und andere relevante Personen oder Organisationen sein.

- Verständnis ihrer Bedürfnisse, Erwartungen und Schmerzpunkte ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Lösungen diese Aspekte angemessen berücksichtigen.

Problemdefinition

- Ein tiefes Verständnis des eigentlichen Problems entwickeln, das gelöst werden soll. Dies beinhaltet oft das Herausarbeiten der zugrunde liegenden Ursachen statt nur der offensichtlichen Symptome.

- Eine klare und präzise Problemdefinition hilft dem Team, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und verhindert, dass der Lösungsprozess in die falsche Richtung läuft.

Empathische Forschung

- Einsatz von empathiebasierten Methoden wie Interviews, Beobachtungen oder dem Einsatz von Tagebüchern (User Diaries), um ein tieferes Verständnis für die Erfahrungen, Emotionen und Motivationen der Nutzer zu gewinnen.

- Ziel ist es, die Welt aus der Perspektive der Nutzer zu sehen und ein echtes Verständnis für ihre täglichen Herausforderungen und Bedürfnisse zu entwickeln.

Datenanalyse und Synthese

- Analyse der gesammelten Daten, um Muster und Einsichten zu identifizieren, die das Verständnis des Problems weiter vertiefen.

- Synthese der Informationen in einer Weise, die klare Einsichten und Richtungen für den nächsten Schritt des Design Thinking Prozesses liefert.

Diese erste Phase des „Verstehens“ ist kritisch, weil sie die Grundlage legt, auf der alle weiteren kreativen und lösungsorientierten Aktivitäten aufbauen. Ohne ein gründliches Verständnis des Kontextes und der Herausforderungen besteht die Gefahr, dass Lösungen entwickelt werden, die nicht optimal auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Nutzer oder die Anforderungen des Marktes abgestimmt sind.

Phase 2: Beobachten – Nutzer und ihre Interaktionen beobachten

Die zweite Phase des Design Thinking Prozesses, das „Beobachten“, baut auf der ersten Phase des „Verstehens“ auf und vertieft das Wissen um den Nutzer und sein Umfeld durch direkte Beobachtung. Diese Phase ist entscheidend, um ein empathisches und detailliertes Verständnis der Nutzer in ihrem eigenen Kontext zu entwickeln. Hier sind die Hauptaspekte dieser Phase:

Beobachtungsmethoden

- Direkte Beobachtung:

Besuche bei Nutzern in ihren typischen Umgebungen wie zu Hause, bei der Arbeit oder in anderen relevanten Kontexten, um ihre täglichen Routinen, Herausforderungen und Interaktionen mit Produkten oder Dienstleistungen zu sehen. - Partizipative Beobachtung:

Eintauchen in die Umgebung und teilweise Teilnahme an den Aktivitäten der Nutzer, um ein noch tieferes Verständnis ihrer Erfahrungen und Bedürfnisse zu erhalten. - Shadowing:

Begleitung von Nutzern während ihres Tagesablaufs, um Einblicke in spezifische Prozesse und Verhaltensweisen zu gewinnen, die möglicherweise bei weniger intensiven Beobachtungsmethoden übersehen werden würden.

Dokumentation und Aufzeichnung

- Während der Beobachtungen ist es wichtig, genaue Notizen, Fotos, Videos oder sogar Audioaufnahmen zu machen, um die Beobachtungen festzuhalten. Diese Materialien sind wertvoll für die spätere Analyse und die Entwicklung von Empathie.

- Das Festhalten von Details wie Körperhaltung, Gebrauch von Gegenständen und emotionale Reaktionen kann tiefere Einsichten in die tatsächlichen Bedürfnisse und Probleme der Nutzer liefern.

Analyse und Synthese der Beobachtungen

- Nach der Datensammlung erfolgt die Analyse der Beobachtungen, um Muster, Häufigkeiten und Besonderheiten im Verhalten der Nutzer zu identifizieren.

- Synthese dieser Informationen zu verständlichen und handhabbaren Einsichten, die als Basis für die Ideenfindung und Prototypenentwicklung in den späteren Phasen des Design Thinking Prozesses dienen.

Entwicklung von Nutzerprofilen und Personas

- Basierend auf den gesammelten und analysierten Daten können detaillierte Nutzerprofile oder Personas erstellt werden. Diese repräsentieren typische Nutzer oder Nutzergruppen und helfen, die Bedürfnisse und Verhaltensweisen der Zielgruppe zu veranschaulichen.

- Personas sind hilfreiche Werkzeuge, um die Lösungsentwicklung auf die spezifischen Anforderungen und Erwartungen der Nutzer auszurichten.

Empathie vertiefen

- Diese Phase trägt wesentlich dazu bei, Empathie mit den Nutzern zu entwickeln. Ein tiefes, empathisches Verständnis ist essenziell, um Lösungen zu schaffen, die wirklich resonieren und von den Nutzern angenommen werden.

Durch sorgfältige Beobachtung und detaillierte Analyse der Nutzer in ihren alltäglichen Kontexten ermöglicht die Phase des Beobachtens im Design Thinking, authentische Einblicke in das Leben und die Bedürfnisse der Nutzer zu gewinnen. Diese Einblicke sind entscheidend für die Entwicklung von Lösungen, die nicht nur funktional sind, sondern auch eine hohe Nutzerakzeptanz und Nutzerzufriedenheit erreichen.

Zwischenschritt: Standpunkt definieren – Die Bedürfnisse und Herausforderungen der Nutzer zusammenfassen

Dieser Zwischenschritt im Design Thinking Prozesses, „Standpunkt definieren“, ist ein entscheidender Schritt, der darauf abzielt, die gesammelten Informationen über die Nutzer und deren Umfeld zu konsolidieren und zu einem klaren, fokussierten Problemverständnis zu gelangen. Dieser Schritt hilft dabei, die wesentlichen Bedürfnisse und Herausforderungen der Nutzer zu identifizieren und zu formulieren, was als Ausgangspunkt für die anschließende Ideenentwicklung dient. Hier sind die Hauptaktivitäten und Methoden dieses Schrittes:

Daten konsolidieren

- Zu Beginn dieses Schrittes werden alle Informationen und Einsichten, die aus den vorherigen Phasen des Verstehens und Beobachtens gewonnen wurden, zusammengebracht. Dies umfasst Beobachtungsdaten, Nutzerinterviews, Feedback, Umfrageergebnisse und andere relevante Informationen.

- Ziel ist es, eine umfassende Datenbasis zu schaffen, die alle relevanten Aspekte des Nutzerkontexts und Nutzerverhaltens berücksichtigt.

Synthese der Informationen

- Die gesammelten Daten werden analysiert und synthetisiert, um Muster, Trends und wesentliche Einsichten zu identifizieren. Dabei geht es darum, das tiefer liegende „Warum“ hinter den beobachteten Nutzerverhaltensweisen und Nutzerbedürfnissen zu verstehen.

- Techniken wie Affinitätsdiagramme, Persona-Erstellung und Customer Journey Maps können verwendet werden, um die Informationen strukturiert darzustellen und zu interpretieren.

Problemdefinition formulieren

- Auf Basis der synthetisierten Einsichten wird ein prägnantes Problemstatement entwickelt. Dieses Statement soll das Kernproblem, das gelöst werden muss, klar und präzise definieren.

- Ein gut formuliertes Problemstatement ist spezifisch, nutzerzentriert und handlungsorientiert. Es dient als Leitlinie für die Ideenfindung und stellt sicher, dass die folgenden Lösungsansätze tatsächlich auf die Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt sind.

Standpunkt des Nutzers einnehmen

- In diesem Schritt wird ein spezifischer Standpunkt eingenommen, der die Perspektive der Nutzer widerspiegelt. Dieser Standpunkt sollte die Bedürfnisse, Wünsche und Einschränkungen der Zielgruppe klar umreißen.

- Der definierte Standpunkt hilft dem Team, sich auf die Schaffung von Lösungen zu konzentrieren, die echten Mehrwert für die Nutzer bieten und deren spezifische Herausforderungen adressieren.

Vorbereitung auf die Ideenfindung

- Mit einem klaren und fokussierten Problemstatement und einem definierten Nutzerstandpunkt sind die Grundlagen für die nächste Phase der Ideenfindung gelegt. Der definierte Standpunkt dient als Ausgangsbasis für das Brainstorming und die Entwicklung von kreativen Lösungen.

Der Zwischenschritt „Standpunkt definieren“ ist kritisch, weil sie die Brücke von der reinen Informationsaufnahme und Informationsanalyse zu kreativen und zielgerichteten Lösungsansätzen schlägt. Er gewährleistet, dass die weiteren Schritte im Design Thinking Prozess wirklich auf den Bedürfnissen und Herausforderungen der Nutzer basieren und fördert dadurch die Entwicklung von Lösungen, die sowohl innovativ als auch nutzerrelevant sind.

Phase 3: Ideen finden – Lösungsansätze entwickeln

Die dritte Phase des Design Thinking Prozesses, „Ideen finden“, folgt auf die Phase der Problemdefinition und ist entscheidend für das Entwickeln von kreativen und innovativen Lösungsansätzen. In dieser Phase wird das Team ermutigt, frei und ohne Einschränkungen zu denken, um eine Vielzahl von Ideen zu generieren, die das zuvor definierte Nutzerproblem adressieren können. Hier sind die Kernaktivitäten und Methoden dieser Phase:

Brainstorming und Ideengenerierung

- Das Team führt Brainstorming-Sessions durch, bei denen Mitglieder ermutigt werden, so viele Ideen wie möglich zu produzieren, ohne diese zunächst zu bewerten. Kreativität und Quantität stehen im Vordergrund.

- Verschiedene Techniken wie Brainwriting, SCAMPER (Substitute, Combine, Adapt, Modify, Put to another use, Eliminate, Reverse) oder Mind Mapping können eingesetzt werden, um die Kreativität zu fördern und neue Denkweisen anzuregen.

Nutzung von Kreativitätstechniken

- Neben dem klassischen Brainstorming können weitere Kreativitätstechniken genutzt werden, um das Denken zu erweitern und unkonventionelle Ideen zu fördern. Dazu gehören Methoden wie das „6-3-5 Brainwriting“, die „Osborn-Checkliste“ oder die „Disney-Methode“, die unterschiedliche Perspektiven und Herangehensweisen in den Ideenfindungsprozess integrieren.

Ermutigung zur Risikobereitschaft

- In dieser Phase wird das Team ermutigt, Risiken einzugehen und auch scheinbar verrückte oder unkonventionelle Ideen zu äußern. Das Ziel ist, über die offensichtlichen Lösungen hinaus zu denken und möglicherweise bahnbrechende Innovationen zu entdecken.

- Ein sicherer und unterstützender Rahmen, in dem alle Ideen willkommen sind und keine Kritik geübt wird, ist für diese Phase essentiell.

Konvergenz und Auswahl der besten Ideen

- Nach einer umfangreichen Ideensammlung folgt eine Konvergenzphase, in der die Ideen gesichtet, bewertet und die vielversprechendsten ausgewählt werden. Hierbei kommen Kriterien wie Machbarkeit, Relevanz und Innovationspotential zum Einsatz.

- Techniken wie Dot Voting, wo Teammitglieder Punkte auf ihre bevorzugten Ideen verteilen, können helfen, einen Konsens über die stärksten Ideen zu erreichen.

Weiterentwicklung und Verfeinerung

- Die ausgewählten Ideen werden weiterentwickelt und verfeinert. Dies kann durch Skizzen, Storyboards oder einfache Prototypen erfolgen, die dazu dienen, die Ideen greifbarer zu machen und ihre Umsetzbarkeit besser beurteilen zu können.

- In dieser Phase ist es wichtig, die Rückmeldung der anderen Teammitglieder einzuholen und die Ideen kontinuierlich zu verbessern.

Die Phase „Ideen finden“ ist von zentraler Bedeutung im Design Thinking Prozess, da sie die Grundlage für innovative Lösungen schafft, die direkt auf die Bedürfnisse und Herausforderungen der Nutzer zugeschnitten sind. Durch den Einsatz kreativer Techniken und die Ermutigung zu freiem und ungebundenem Denken können Teams Lösungen entwickeln, die echte Fortschritte und Verbesserungen für die Nutzer darstellen.

Phase 4: Prototypen entwickeln – Ideen in greifbare Produkte umsetzen

Die vierte Phase des Design Thinking Prozesses, „Prototypen entwickeln“, ist entscheidend für die Umwandlung der kreativen Ideen aus der vorherigen Phase in greifbare, testbare Modelle. Diese Phase ermöglicht es dem Team, die Konzepte und Theorien in praktische, erfahrbare Produkte oder Dienstleistungen zu übersetzen, die dann evaluiert und weiter verbessert werden können. Hier sind die Kernaktivitäten und Methoden dieser Phase:

Auswahl der Ideen für Prototypen

- Aus der Vielzahl der in der Ideenfindungsphase generierten Ideen wählt das Team die vielversprechendsten aus, um sie in Prototypen umzusetzen. Diese Auswahl basiert auf Kriterien wie Innovationspotential, Machbarkeit und Relevanz für die Nutzerbedürfnisse.

Entwicklung von Prototypen

- Prototypen können in verschiedenen Formen und Komplexitätsgraden erstellt werden, von einfachen Papiermodellen und Wireframes bis hin zu funktionsfähigen Produkten oder digitalen Mock-ups. Der Zweck ist es, eine physische oder digitale Darstellung der Idee zu schaffen, die die Schlüsselelemente und Funktionen demonstriert.

- Der Entwicklungsprozess soll schnell und kosteneffizient sein, wobei der Schwerpunkt auf dem Testen und Erforschen der Kernfunktionalitäten liegt, statt auf der Perfektionierung des Endprodukts.

Iteratives Design

- Prototyping im Design Thinking ist ein iterativer Prozess. Basierend auf dem Feedback und den Erkenntnissen aus den Tests werden die Prototypen angepasst und verbessert. Dieser Zyklus aus Erstellen, Testen und Überarbeiten wird mehrmals durchlaufen, um die Lösung schrittweise zu optimieren.

- Diese iterative Natur ermöglicht es dem Team, flexibel auf neue Einsichten zu reagieren und die Lösungen kontinuierlich zu verfeinern.

Integration von Nutzerfeedback

- Während des Prototyping werden regelmäßig Feedback-Sessions mit echten Nutzern durchgeführt. Nutzer werden eingeladen, die Prototypen zu verwenden, ihre Reaktionen und Erfahrungen zu teilen und Verbesserungsvorschläge zu machen.

- Das direkte Feedback der Nutzer ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Endprodukte oder Dienstleistungen ihre Bedürfnisse und Erwartungen tatsächlich erfüllen.

Vorbereitung auf die Markteinführung

- Nach mehreren Iterationen und fortlaufenden Verbesserungen nähern sich die Prototypen einer Marktreife. In dieser Phase wird auch die Skalierbarkeit und die Produktionseffizienz evaluiert, um sicherzustellen, dass die Lösung nicht nur funktional und benutzerfreundlich, sondern auch wirtschaftlich produzierbar ist.

Die Phase des Prototyping ist ein kritischer Schritt im Design Thinking Prozess, der es Teams ermöglicht, ihre Ideen realistisch zu bewerten und anzupassen, bevor sie in größere Investitionen für die Endproduktion übergehen. Durch diesen Ansatz können Produkte und Dienstleistungen entwickelt werden, die nicht nur innovativ, sondern auch praktisch umsetzbar und marktgerecht sind.

Phase 5: Testen – Rückmeldungen von Nutzern einholen und den Lösungsansatz verfeinern

Die fünfte und letzte Phase des Design Thinking Prozesses, „Testen“, ist entscheidend für die Endbewertung der entwickelten Prototypen. In dieser Phase wird das Produkt oder die Dienstleistung echten Nutzern oder Testpersonen vorgestellt, um wertvolles Feedback zu erhalten, das zur weiteren Verfeinerung und Verbesserung des Endprodukts führt. Hier sind die Hauptaktivitäten und Methoden dieser Phase:

Planung und Durchführung von Benutzertests

- Das Team organisiert systematische Testläufe, bei denen die Prototypen von tatsächlichen Nutzern in realistischen Situationen verwendet werden. Diese Tests können in kontrollierten Umgebungen oder in natürlichen Nutzungskontexten stattfinden, abhängig von der Art des Produkts oder der Dienstleistung.

- Die Tests sind darauf ausgerichtet, sowohl die Funktionalität als auch die Benutzerfreundlichkeit des Prototyps zu bewerten und zu verstehen, wie gut er die Bedürfnisse und Erwartungen der Zielgruppe erfüllt.

Sammlung von Feedback

- Während des Testens sammelt das Team Feedback durch direkte Beobachtung, Interviews, Fragebögen oder durch Verwendung von Usability-Testmethoden wie Think-Aloud, bei der Tester ihre Gedanken laut aussprechen, während sie den Prototyp verwenden.

- Dieses Feedback ist essentiell, um Einsichten darüber zu gewinnen, was gut funktioniert und was verbessert werden muss. Besonderes Augenmerk liegt auf Problemen, die die Nutzer beim Umgang mit dem Produkt oder der Dienstleistung erleben.

Analyse und Synthese des Feedbacks

- Nach den Tests werden die gesammelten Daten analysiert, um Muster und wiederkehrende Probleme oder Vorschläge zu identifizieren. Diese Analyse hilft, die kritischen Bereiche zu erkennen, die eine Überarbeitung oder weitere Entwicklung erfordern.

- Das Team synthetisiert das Feedback in actionable Einsichten, die als Leitfaden für die nächsten Iterationen der Prototypentwicklung dienen.

Iteration und Verbesserung

- Basierend auf dem Feedback werden Änderungen und Anpassungen am Prototyp vorgenommen. Diese Iterationen können sich auf Design, Funktionalität, Benutzerinteraktion oder andere Aspekte beziehen, die das Nutzererlebnis beeinflussen.

- Der iterative Prozess kann sich mehrmals wiederholen, je nachdem, wie viel Feedback eingeholt wurde und wie umfangreich die erforderlichen Anpassungen sind.

Vorbereitung auf die endgültige Implementierung

- Nachdem der Prototyp durch mehrere Iterationen verfeinert und optimiert wurde und das Feedback positiv ausfällt, bereitet das Team den Prototyp für die endgültige Produktion und Markteinführung vor.

- In dieser Phase werden auch die letzten Anpassungen für die Skalierbarkeit, Herstellung und den Vertrieb getroffen, um sicherzustellen, dass das Produkt oder die Dienstleistung erfolgreich im Markt eingeführt werden kann.

Die Testphase ist fundamental für den Erfolg des gesamten Design Thinking Prozesses, da sie gewährleistet, dass das entwickelte Produkt oder die Dienstleistung nicht nur innovativ und funktional ist, sondern auch tatsächlich die Bedürfnisse und Erwartungen der Endnutzer erfüllt. Durch kontinuierliches Testen und Refinieren entstehen Lösungen, die sowohl praktisch umsetzbar als auch marktreif sind.

Anwendungsbeispiele von Design Thinking

Produktinnovationen durch Design Thinking – Erfolgreiche Beispiele aus der Praxis

Design Thinking hat in vielen Branchen zu erfolgreichen Produktentwicklungen geführt. Hier sind einige prominente Beispiele, die zeigen, wie dieser Ansatz zu innovativen und marktführenden Produkten geführt hat:

Apple iPod

Eines der bekanntesten Beispiele für die Anwendung von Design Thinking in der Produktentwicklung ist der Apple iPod. Apple nutzte Design Thinking, um eine intuitive Benutzeroberfläche zu entwickeln, die es den Nutzern ermöglichte, ihre Musiksammlung einfach zu verwalten und abzuspielen. Durch das tiefgehende Verständnis der Benutzerbedürfnisse und Benutzerverhaltensweisen schuf Apple ein Produkt, das nicht nur funktional überlegen war, sondern auch emotional ansprechend, was die Art und Weise, wie Menschen Musik konsumieren, revolutionierte.

IBM Design Thinking

IBM hat Design Thinking in seine Unternehmenskultur integriert, um Softwareprodukte zu entwickeln, die besser auf die Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt sind. Durch den Einsatz von Design Thinking konnte IBM seine Produktentwicklungszyklen verkürzen und die Nutzerzufriedenheit signifikant verbessern. Produkte wie der Watson Analytics Service sind Beispiele für IBM’s Erfolg bei der Anwendung von Design Thinking zur Lösung komplexer Probleme in der Datenanalyse.

Pepsi Spire

PepsiCo entwickelte die Spire Produktlinie, eine Serie von interaktiven Getränkeautomaten, die den Kunden ermöglichen, ihre eigenen Getränkemischungen zu erstellen. Durch den Einsatz von Design Thinking-Methoden konnte PepsiCo ein tiefgehendes Verständnis dafür entwickeln, wie Kunden Getränke auswählen und personalisieren möchten. Die Spire-Automaten bieten eine benutzerfreundliche Schnittstelle und eine ansprechende visuelle Erfahrung, die die Kundeneinbindung erhöht und die Markenbindung stärkt.

Airbnb

Als Airbnb Schwierigkeiten hatte, seine Geschäftsidee am Markt zu etablieren, wandten die Gründer Design Thinking an, um das Nutzererlebnis und die Plattform zu verbessern. Sie reisten zu ihren Hosts, um ihre Erfahrungen und Herausforderungen zu verstehen, was zu einer Überarbeitung des Fotografie-Prozesses führte. Diese Änderungen trugen wesentlich dazu bei, das Vertrauen der Nutzer zu stärken und die Plattform zu dem weltweiten Erfolg zu machen, der sie heute ist.

Nike Flyknit

Nike’s Flyknit-Technologie, die leichte, nahtlose Schuhe produziert, wurde durch Anwendung von Design Thinking entwickelt. Nike konzentrierte sich darauf, die Bedürfnisse der Läufer zu verstehen – nach Leichtigkeit, Passform und Leistung. Die Flyknit-Schuhe reduzieren Materialverschwendung um 60% gegenüber traditionell geschnittenen und genähten Schuhen, bieten gleichzeitig hohe Leistung und wurden zu einem großen kommerziellen Erfolg.

Diese Beispiele demonstrieren, wie Design Thinking Unternehmen unterschiedlichster Branchen dabei unterstützt hat, Produkte zu entwickeln, die nicht nur funktional und wirtschaftlich erfolgreich sind, sondern auch eine starke Resonanz bei den Nutzern finden.

Die Rolle von Design Thinking in der Produktentwicklung

Design Thinking hat sich als eine transformative Methode in der Produktentwicklung etabliert, da es Unternehmen ermöglicht, innovative Produkte zu schaffen, die eng auf die Bedürfnisse und Wünsche der Nutzer abgestimmt sind. Hier sind einige Schlüsselaspekte, die verdeutlichen, wie Design Thinking zu innovativen Produkten führt:

Nutzerzentrierung:

- Im Kern von Design Thinking steht die Nutzerzentrierung. Dies bedeutet, dass der gesamte Entwicklungsprozess darauf ausgerichtet ist, die Bedürfnisse, Probleme und Präferenzen der Endnutzer zu verstehen und zu adressieren. Durch Techniken wie Interviews, Beobachtung und Persona-Entwicklung gewinnt das Entwicklerteam tiefe Einblicke in das Nutzerverhalten und deren Erwartungen.

- Produkte, die auf diesen tiefgehenden Nutzereinsichten basieren, sind oft intuitiver, benutzerfreundlicher und erfolgreicher, weil sie echte Probleme lösen und echte Bedürfnisse befriedigen.

Iterative Entwicklung und Prototyping:

- Ein weiterer zentraler Aspekt von Design Thinking ist die iterative Entwicklung, bei der Ideen schnell in Prototypen umgesetzt und in realen Nutzungskontexten getestet werden. Dieser Ansatz ermöglicht es Teams, Lösungen schnell zu visualisieren und zu verbessern, basierend auf direktem Feedback der Nutzer.

- Durch diesen iterativen Prozess können Fehler frühzeitig erkannt und korrigiert werden, was zu einer effizienteren und zielgerichteteren Produktentwicklung führt.

Kreativität und Innovation:

- Design Thinking fördert Kreativität durch offene Brainstorming-Sitzungen und den Einsatz von Kreativitätstechniken, die helfen, konventionelle Denkmuster zu durchbrechen und innovative Lösungen zu finden. Teams werden ermutigt, „out of the box“ zu denken und auch unkonventionelle Ideen zu berücksichtigen.

- Diese Freiheit in der Ideengenerierung führt oft zu bahnbrechenden Produktideen, die neue Märkte erschließen oder bestehende Märkte grundlegend verändern können.

Interdisziplinäre Teams:

- Design Thinking nutzt die Stärken interdisziplinärer Teams, die aus Mitgliedern verschiedener Fachrichtungen bestehen. Diese Vielfalt an Perspektiven und Fachwissen fördert innovative Ansätze und Lösungen, die einzelne Fachbereiche allein möglicherweise nicht hervorbringen könnten.

- Die Zusammenarbeit solcher Teams sorgt dafür, dass alle Aspekte eines Produkts – von der technischen Umsetzung über das Design bis hin zum Marketing – sorgfältig bedacht und integriert werden.

Risikominderung:

- Durch die ständigen Feedbackschleifen und Tests mit echten Nutzern während des gesamten Entwicklungsprozesses können Risiken minimiert werden. Produkte werden nicht basierend auf Annahmen oder veralteten Marktstudien entwickelt, sondern basieren auf aktuellen, validierten Nutzerdaten.

- Dies führt zu einer höheren Erfolgsrate bei der Markteinführung, da das Produkt bereits an die Bedürfnisse und Wünsche der Zielgruppe angepasst wurde.

Insgesamt führt Design Thinking in der Produktentwicklung nicht nur zu Produkten, die die Erwartungen der Nutzer erfüllen, sondern häufig auch diese übertreffen und neue Standards im Markt setzen. Dieser Ansatz sorgt für eine tiefere Kundenbindung und kann die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens deutlich stärken.

Dienstleistungsinnovationen durch Design Thinking – Erfolgreiche Beispiele aus der Praxis

Design Thinking wird nicht nur in der Produktentwicklung, sondern auch erfolgreich in der Gestaltung von Dienstleistungen eingesetzt. Es hilft Unternehmen, ihre Services besser auf die Bedürfnisse der Kunden abzustimmen und das Kundenerlebnis zu verbessern. Hier sind einige Beispiele, bei denen Design Thinking erfolgreich zur Dienstleistungsgestaltung eingesetzt wurde:

Cleveland Clinic

Die Cleveland Clinic, eine der führenden medizinischen Einrichtungen in den USA, hat Design Thinking genutzt, um die Patientenerfahrung zu verbessern. Durch die Einbindung von Patienten und medizinischem Personal in den Gestaltungsprozess konnte die Klinik viele ihrer Dienstleistungen neu gestalten, um eine ganzheitlichere und empathischere Patientenversorgung zu gewährleisten. Dies umfasst alles von der Optimierung der Terminvereinbarung bis hin zur physischen Gestaltung der Wartebereiche.

SAP

SAP, einer der weltweit führenden Anbieter von Unternehmenssoftware, hat Design Thinking eingesetzt, um seine Softwareentwicklung und Softwaredienstleistungen zu verbessern. Durch die Nutzung von Design Thinking-Workshops mit Endnutzern konnten sie ihre Softwarelösungen intuitiver und benutzerfreundlicher machen, was zu einer höheren Kundenzufriedenheit und besseren Nutzungsraten führte.

Bank of America – Keep the Change Programm

Durch den Einsatz von Design Thinking entwickelte die Bank of America das „Keep the Change“-Programm, das Kunden ermutigt, beim Einkaufen zu sparen. Das Programm rundet Einkäufe auf den nächsten Dollar auf und überträgt den Differenzbetrag automatisch von einem Girokonto auf ein Sparkonto. Die Idee basierte auf dem Nutzerverhalten, kleinere Beträge weniger zu beachten, und förderte so das Sparen auf einfache und schmerzlose Weise. Diese innovative Dienstleistung wurde direkt aus Kundenfeedback und Kundebedürfnissen entwickelt und hat die Art und Weise, wie Kunden über das Sparen denken, verändert.

Toyota – Fahrzeugservicedesign

Toyota hat Design Thinking angewandt, um das Kundenerlebnis in seinen Servicezentren zu verbessern. Durch die Beobachtung und Analyse, wie Kunden ihre Wartezeit während der Fahrzeugreparatur und Fahrzeugwartung erleben, hat Toyota neue Serviceprotokolle eingeführt, die den Prozess transparenter und kundenfreundlicher machen. Dazu gehören Maßnahmen wie genaue Zeitangaben für die Fertigstellung, komfortable Wartebereiche und verbesserte Kommunikationsmittel.

Virgin Atlantic – Flughafenservice

Virgin Atlantic setzte Design Thinking ein, um die Erfahrungen seiner Fluggäste am Flughafen und an Bord zu verbessern. Durch den Einsatz von Empathiekarten und Reisendeninterviews identifizierte Virgin spezifische Kundenbedürfnisse, die zu innovativen Lösungen wie überarbeiteten Check-in-Prozessen, angenehmeren Lounge-Bereichen und verbesserten In-Flight-Services führten.

Diese Beispiele zeigen, wie Design Thinking in unterschiedlichen Branchen erfolgreich zur Verbesserung von Dienstleistungen eingesetzt wird. Es ermöglicht Organisationen, tiefere Einblicke in die Bedürfnisse und Wünsche ihrer Kunden zu erhalten und diese Erkenntnisse in verbesserte, kundenorientierte Dienstleistungen umzusetzen.

Die Rolle von Design Thinking in der Verbesserung von Dienstleistungen

Design Thinking spielt eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung von Dienstleistungen, indem es Organisationen ermöglicht, ihre Services tiefgreifend aus der Perspektive der Kunden zu betrachten und zu gestalten. Dieser Ansatz trägt dazu bei, dass Dienstleistungen nicht nur effizienter, sondern auch kundenzentrierter und innovativer werden. Hier sind einige Schlüsselaspekte, die die Rolle von Design Thinking in der Verbesserung von Dienstleistungen verdeutlichen:

Verbessertes Verständnis der Kundenbedürfnisse

Durch den Einsatz von Empathie-Methoden, wie Beobachtungen und tiefgehenden Interviews, gewinnt das Dienstleistungsteam ein besseres Verständnis für die tatsächlichen Bedürfnisse, Wünsche und Herausforderungen der Kunden. Dies ermöglicht es, Dienstleistungen zu entwickeln, die gezielt auf diese Bedürfnisse eingehen und somit relevanter und wertvoller für die Kunden sind.

Kundenorientierte Innovation

Design Thinking fördert innovative Lösungsansätze, indem es Teams dazu anregt, über konventionelle Lösungen hinaus zu denken und kreative Ideen zu entwickeln. Dies kann dazu führen, dass Dienstleistungen neu gedacht werden, was oft zu bahnbrechenden Veränderungen und deutlichen Verbesserungen im Kundenservice führt.

Prototyping und iteratives Testen

Prototyping ist ein zentraler Bestandteil des Design Thinking-Prozesses, der auch bei Dienstleistungen angewendet wird. Durch das Erstellen von Service-Prototypen, wie Szenarien oder Rollenspiele, können Dienstleistungskonzepte schnell visualisiert und in der Praxis erprobt werden. Iterative Tests mit echten Nutzern helfen dabei, Services vor der vollständigen Markteinführung zu verfeinern und anzupassen.

Förderung der Kundenzufriedenheit und Loyalität

Dienstleistungen, die durch Design Thinking entwickelt wurden, sind oft benutzerfreundlicher und erfüllen die Kundenbedürfnisse besser. Dies erhöht die Zufriedenheit und Bindung der Kunden. Zufriedene Kunden sind eher geneigt, positive Erfahrungen zu teilen und treue Kunden der Marke zu bleiben.

Anpassungsfähigkeit und Flexibilität

Design Thinking befähigt Unternehmen, schnell auf Veränderungen in Kundenbedürfnissen oder Markttrends zu reagieren. Die Methoden des Design Thinking, wie das schnelle Iterieren und Einholen von Kundenfeedback, ermöglichen es Dienstleistungsanbietern, ihre Angebote dynamisch anzupassen und stets aktuell zu halten.

Verbesserung der internen Prozesse

Die Prinzipien des Design Thinking können auch intern angewendet werden, um die Prozesse, die die Dienstleistung unterstützen, zu optimieren. Durch die Betrachtung interner Services aus der Sicht der internen Kunden (z.B. Mitarbeiter), können auch diese effizienter und effektiver gestaltet werden.

Durch die Anwendung von Design Thinking können Dienstleistungsunternehmen eine tiefere Verbindung zu ihren Kunden herstellen und gleichzeitig ihre Services in einer Weise verbessern, die zu höherer Kundenzufriedenheit, stärkerer Kundenbindung und letztlich zu einem nachhaltigeren Geschäftserfolg führt.

Organisationsdesign durch Design Thinking – Erfolgreiche Beispiele aus der Praxis

Design Thinking wird ebenfalls erfolgreich im Bereich des Organisationsdesigns eingesetzt, um Strukturen, Prozesse und Kulturen innerhalb von Unternehmen zu optimieren. Diese Ansätze zielen darauf ab, die Arbeitsweise der Organisationen an die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter anzupassen und die Effizienz und Innovationskraft zu steigern. Hier sind einige erfolgreiche Beispiele von Organisationen, die Design Thinking zur Verbesserung ihrer internen Strukturen und Prozesse genutzt haben:

Google ist bekannt für seine innovative Nutzung von Design Thinking zur Gestaltung seiner Arbeitsumgebung und Organisationskultur. Google fördert eine Kultur der Offenheit, in der Mitarbeiter ermutigt werden, ihre Ideen und Kreativität einzubringen. Dazu gehören die berühmten „20% Projekte“, bei denen Mitarbeiter einen Teil ihrer Arbeitszeit darauf verwenden können, an Projekten zu arbeiten, die sie persönlich interessieren. Diese Praxis hat zu zahlreichen neuen Produktideen und Verbesserungen geführt.

Intuit

Intuit, der Entwickler von Finanz- und Steuersoftware, hat Design Thinking genutzt, um eine kundenorientierte Innovationskultur zu schaffen. Das Unternehmen implementierte ein Programm, das es den Mitarbeitern ermöglicht, direkt mit den Endnutzern zu interagieren, um deren Bedürfnisse besser zu verstehen und diese Erkenntnisse direkt in die Produktentwicklung einfließen zu lassen. Dies hat dazu geführt, dass die Teams schneller auf Marktveränderungen reagieren und relevantere Produkte entwickeln können.

IDEO

IDEO, eine führende Design- und Innovationsberatung, hat Design Thinking nicht nur in Projekten für Kunden, sondern auch zur Gestaltung seiner eigenen Organisationsstruktur verwendet. Durch interdisziplinäre Teams und flache Hierarchien fördert IDEO eine Kultur der Zusammenarbeit und Innovation, was zu einer kontinuierlichen Verbesserung der Dienstleistungen und internen Prozesse führt.

Kaiser Permanente

Kaiser Permanente, ein großer Anbieter von Gesundheitsdiensten in den USA, hat Design Thinking eingesetzt, um die Effizienz und Patientenzufriedenheit zu verbessern. Durch die Umgestaltung der Abläufe in den Krankenhäusern, basierend auf den Rückmeldungen von Patienten und Personal, konnte Kaiser die Wartezeiten signifikant reduzieren und die allgemeine Patientenbetreuung verbessern.

Philips

Philips hat Design Thinking genutzt, um seine Innovationsprozesse neu zu gestalten und eine stärkere Ausrichtung auf den Endnutzer zu gewährleisten. Dies umfasste die Reorganisation von Teams, die Einführung agiler Arbeitsmethoden und die Schaffung von Räumen, die Kollaboration und Kreativität fördern. Diese Maßnahmen haben Philips geholfen, schneller auf Veränderungen im Gesundheitsmarkt zu reagieren und innovative Produkte zu entwickeln, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen.

Diese Beispiele zeigen, wie Design Thinking in verschiedenen Organisationen dazu beiträgt, Arbeitsabläufe zu verbessern, die Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen und letztendlich eine stärkere, innovationsorientierte Kultur zu fördern.

Organisationsdesign: Design Thinking zur Gestaltung effektiverer Arbeitsumgebungen und -prozesse

Design Thinking kann auch zur Gestaltung effektiverer Arbeitsumgebungen und Arbeitsprozesse eingesetzt werden, indem es den Fokus auf die Nutzererfahrung der Mitarbeiter legt. Dies fördert eine produktivere und zufriedenstellendere Arbeitsumgebung, die sowohl die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter als auch die organisatorischen Ziele berücksichtigt. Hier sind einige Wege, wie Design Thinking in diesem Kontext angewendet werden kann:

Verbesserung der Arbeitsplatzgestaltung

- Durch die Anwendung von Design Thinking können Unternehmen Arbeitsplätze schaffen, die besser auf die Bedürfnisse und das Wohlbefinden der Mitarbeiter zugeschnitten sind. Dies umfasst Aspekte wie ergonomische Möbel, flexible Arbeitsbereiche und Zonen für Zusammenarbeit sowie Rückzugsorte für konzentriertes Arbeiten.

- Indem man Mitarbeiter in den Gestaltungsprozess einbezieht, können spezifische Anforderungen und Wünsche berücksichtigt werden, was zu einer höheren Zufriedenheit und Produktivität führt.

Optimierung von Arbeitsprozessen

- Design Thinking hilft dabei, ineffiziente Prozesse zu identifizieren und zu überarbeiten, indem es die Perspektiven derjenigen einbezieht, die tatsächlich mit diesen Prozessen arbeiten. Durch Beobachtungen, Interviews und Workshops mit Mitarbeitern können Schmerzpunkte und Verbesserungsmöglichkeiten identifiziert werden.

- Die iterative Natur des Design Thinking ermöglicht es, neue Prozesse schnell zu prototypisieren und zu testen, bevor sie vollständig implementiert werden, was die Risiken von Fehlentscheidungen minimiert.

Förderung von Teamarbeit und Kommunikation

- Design Thinking fördert eine Kultur der Zusammenarbeit und Offenheit, indem es Teams ermutigt, gemeinsam an Problemlösungen zu arbeiten. Dies kann die Kommunikation zwischen Abteilungen verbessern und zu einem integrativeren Arbeitsumfeld führen.

- Die Entwicklung von Teamräumen und kollaborativen Tools, die speziell auf die Anforderungen und Arbeitsweisen des Teams abgestimmt sind, unterstützt eine effektive Zusammenarbeit.

Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung

- Durch die Berücksichtigung der Mitarbeitererfahrungen und -feedback in der Gestaltung von Arbeitsprozessen und -umgebungen zeigt das Unternehmen seine Wertschätzung für seine Mitarbeiter. Dies kann die Mitarbeiterzufriedenheit erhöhen und die Fluktuation verringern.

- Eine Arbeitsumgebung, die gut durchdacht und auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter abgestimmt ist, kann auch das Engagement und die Motivation steigern.

Anpassungsfähigkeit an Veränderungen

- Design Thinking befähigt Unternehmen, flexibel und adaptiv auf Veränderungen im Arbeitsumfeld oder in der Industrie zu reagieren. Durch regelmäßige Iterationen und Feedbackschleifen können Arbeitsumgebungen und -prozesse kontinuierlich verbessert und an neue Herausforderungen angepasst werden.

Einführung von Innovationen

- Design Thinking kann dazu beitragen, innovative Lösungen für alltägliche Herausforderungen am Arbeitsplatz zu entwickeln, von der Verbesserung der IT-Infrastruktur bis hin zur Einführung neuer Arbeitsmodelle wie hybrides Arbeiten oder flexible Arbeitszeiten.

Insgesamt kann Design Thinking dazu beitragen, Arbeitsumgebungen und -prozesse nicht nur effektiver zu gestalten, sondern auch eine Arbeitskultur zu fördern, die Innovation, Zusammenarbeit und Mitarbeiterzufriedenheit in den Mittelpunkt stellt.

Herausforderungen und Kritik am Design Thinking

Die Grenzen des Design Thinking in der Praxis

Obwohl Design Thinking als ein hochwirksames Werkzeug für Innovation und Problemlösung gilt, gibt es auch Grenzen und Herausforderungen, die bei der praktischen Anwendung dieses Ansatzes zu berücksichtigen sind. Hier sind einige der wichtigsten Grenzen des Design Thinking in der Praxis:

Zeit- und Ressourcenaufwand

Design Thinking erfordert oft erheblichen Zeitaufwand und Ressourcen, insbesondere in den Phasen der tiefgehenden Nutzerforschung und iterativen Prototypentwicklung. In Umgebungen, in denen schnelle Ergebnisse erforderlich sind oder begrenzte Ressourcen zur Verfügung stehen, kann dieser Ansatz als zu langsam oder zu teuer wahrgenommen werden.

Komplexität bei der Skalierung

Während Design Thinking gut für die Entwicklung von Prototypen und Pilotprojekten funktioniert, können Schwierigkeiten auftreten, wenn Lösungen skalieren oder in größeren Organisationen implementiert werden sollen. Die Überführung von Prototypen in vollständig funktionsfähige und skalierbare Systeme erfordert oft zusätzliche Prozesse und Anpassungen, die über das übliche Vorgehen des Design Thinking hinausgehen.

Kulturelle Herausforderungen

Die Implementierung von Design Thinking kann auf kulturelle Widerstände stoßen, insbesondere in traditionellen oder hierarchisch strukturierten Organisationen. Die offene, iterative und fehlertolerante Natur des Design Thinking steht oft im Widerspruch zu Kulturen, die Risikoaversion und Fehlervermeidung betonen.

Überbetonung der Nutzerzentrierung

Obwohl die Nutzerzentrierung eine Stärke des Design Thinking ist, kann eine übermäßige Fokussierung auf Nutzerbedürfnisse dazu führen, dass andere wichtige Aspekte, wie technische Machbarkeit, Kosten, rechtliche Rahmenbedingungen oder geschäftliche Ziele, vernachlässigt werden. Dies kann zu Lösungen führen, die zwar nutzerfreundlich, aber nicht praktikabel oder wirtschaftlich sind.

Subjektivität und Bias

Entscheidungen im Design Thinking-Prozess können durch persönliche Voreingenommenheiten der Teammitglieder oder durch unzureichende oder verzerrte Nutzerdaten beeinflusst werden. Dies kann die Objektivität des Prozesses beeinträchtigen und zu weniger effektiven Lösungen führen.

Ergebnisunsicherheit

Design Thinking ermutigt zu Kreativität und Experimentieren, was bedeutet, dass die Ergebnisse oft ungewiss sind. Dies kann in Umgebungen, die präzise und vorhersagbare Ergebnisse erfordern, problematisch sein.

Abhängigkeit von qualifizierten Facilitatoren

Der Erfolg von Design Thinking hängt stark von den Fähigkeiten der Personen ab, die den Prozess leiten (Facilitators). Ohne erfahrene Facilitators, die den Prozess steuern und zwischen verschiedenen Stakeholdern vermitteln können, kann der Prozess ineffektiv werden.

Design Thinking ist ein mächtiges Werkzeug, doch wie jedes Werkzeug hat es seine spezifischen Anwendungsgebiete und Grenzen. Ein kritisches Verständnis dieser Grenzen ermöglicht es Organisationen, Design Thinking effektiver einzusetzen und seine Vorteile voll auszuschöpfen.

Kritikpunkte: Ist Design Thinking eine Modeerscheinung?

Design Thinking hat in den letzten Jahren an Popularität gewonnen, insbesondere in der Geschäftswelt und bei der Produkt- und Dienstleistungsentwicklung. Doch trotz seiner breiten Akzeptanz und erfolgreichen Anwendung in verschiedenen Sektoren gibt es auch Kritik und Debatten darüber, ob Design Thinking möglicherweise nur eine Modeerscheinung ist. Hier sind einige Kritikpunkte und Gegenargumente, die diese Debatte prägen:

Modeerscheinung oder dauerhafter Wert?

- Kritik:

Einige Kritiker behaupten, dass Design Thinking eher eine Modeerscheinung sei, die aufgrund ihrer Popularität in Innovationsworkshops und Konferenzen überbewertet wird. Sie argumentieren, dass der Ansatz nicht wesentlich neu ist, sondern lediglich gut bekannte Prinzipien des kreativen Denkens und Problemlösens in einer strukturierten Form wieder aufgreift. - Gegenargument:

Befürworter von Design Thinking betonen, dass, obwohl die Kernkonzepte nicht neu sein mögen, die strukturierte Herangehensweise und die Betonung auf Nutzerzentrierung und Iteration entscheidend zur Lösung komplexer Probleme in einer sich schnell verändernden Welt beitragen. Sie sehen es als eine bewährte Methode, die Kreativität fördert und zu nachhaltigen Innovationen führt.

Übermäßiger Fokus auf Empathie und Kreativität?

- Kritik:

Kritiker merken an, dass Design Thinking manchmal zu sehr auf Empathie und Ideengenerierung fokussiert ist, was zu Lasten der Praktikabilität und Umsetzbarkeit der entwickelten Lösungen gehen kann. Sie argumentieren, dass zu viel Kreativität ohne ausreichende Berücksichtigung der technischen Machbarkeit oder finanziellen Realität zu unrealistischen Projekten führen kann. - Gegenargument:

Verfechter des Design Thinking erkennen an, dass Empathie und Kreativität zentrale Säulen des Ansatzes sind, betonen jedoch, dass der iterative Charakter von Design Thinking dazu dient, Ideen kontinuierlich zu testen und zu verfeinern. Dies stellt sicher, dass die Endprodukte sowohl innovativ als auch praktisch umsetzbar sind.

Mangel an quantitativen Methoden?

- Kritik:

Einige Kritiker bemängeln, dass Design Thinking sich zu stark auf qualitative Forschung und Ideengenerierung stützt und dabei quantitative Methoden, die für strategische Geschäftsentscheidungen wichtig sind, vernachlässigt werden. - Gegenargument:

Befürworter argumentieren, dass die Stärke von Design Thinking gerade in der Kombination von qualitativer Einsicht und kreativer Ideenfindung liegt. Sie schlagen vor, Design Thinking nicht isoliert zu verwenden, sondern als Ergänzung zu anderen, quantitativ orientierten Ansätzen, um eine ganzheitliche Sicht auf Problemlösungen zu ermöglichen.

Einheitslösung für alle Probleme?

- Kritik:

Es wird kritisiert, dass Design Thinking manchmal als Allheilmittel für alle Arten von Problemen präsentiert wird, was in der Praxis nicht immer zutrifft. Nicht jedes Problem profitiert von einem kreativ geprägten, nutzerzentrierten Ansatz. - Gegenargument:

Während Design Thinking in der Tat nicht für jedes Problem geeignet ist, argumentieren seine Befürworter, dass die Methoden und Werkzeuge flexibel genug sind, um auf eine breite Palette von Herausforderungen angewendet zu werden, insbesondere solche, die ein tiefes Verständnis der Nutzer erfordern.

Obwohl Design Thinking Kritik ausgesetzt ist, bleibt es ein wertvolles Werkzeug für viele Organisationen, die innovative und nutzerzentrierte Lösungen suchen. Die Debatte über seine Langzeitwirkung und Anwendbarkeit fördert eine kritische Betrachtung und Weiterentwicklung des Ansatzes.

Überwindung der Herausforderungen: Wie man Design Thinking effektiv einsetzt

Design Thinking bietet viele Möglichkeiten, aber wie bei jeder Methodik gibt es Herausforderungen, die überwunden werden müssen, um sie effektiv einzusetzen. Hier sind einige Strategien und Tipps, wie man Design Thinking effektiv in Projekten und Organisationen implementieren kann:

Integration in bestehende Prozesse

Anstatt Design Thinking als völlig separaten oder isolierten Prozess zu betrachten, kann es effektiver sein, ihn in die bestehenden Strukturen und Prozesse zu integrieren. Dies fördert die Akzeptanz unter den Mitarbeitern und ermöglicht eine nahtlose Anwendung der Design-Thinking-Prinzipien in laufenden Projekten.

Schulung und Bildung

Um Design Thinking effektiv zu nutzen, ist es wichtig, dass alle Beteiligten ein tiefes Verständnis für die Prinzipien und Werkzeuge haben. Die Durchführung von Workshops, Trainings und kontinuierlichen Weiterbildungsprogrammen kann sicherstellen, dass die Mitarbeiter nicht nur mit den Methoden vertraut sind, sondern auch verstehen, wie sie diese in ihrer Arbeit anwenden können.

Kulturelle Anpassung

Die Einführung von Design Thinking kann eine Veränderung der Unternehmenskultur erfordern, insbesondere in Bezug auf Offenheit für Innovation, Akzeptanz von Fehlern und interdisziplinäre Zusammenarbeit. Führungskräfte spielen eine Schlüsselrolle bei der Förderung dieser Kultur, indem sie ein Umfeld schaffen, das Experimente und Risikobereitschaft unterstützt.

Diversität in Teams fördern

Interdisziplinäre Teams sind oft effektiver bei der Anwendung von Design Thinking, da sie eine breitere Palette von Perspektiven und Fähigkeiten bieten. Es ist wichtig, Teams so zusammenzustellen, dass sie verschiedene Fachgebiete, Erfahrungen und Denkweisen umfassen, um die Problemlösung aus verschiedenen Blickwinkeln zu ermöglichen.

Iterative Prozesse und schnelles Prototyping

Design Thinking erfordert eine iterative Herangehensweise, bei der Ideen schnell in Prototypen umgesetzt und getestet werden. Die Förderung eines Umfelds, in dem Prototyping und schnelles Feedback die Norm sind, kann dazu beitragen, dass Lösungen effektiv entwickelt und verfeinert werden.

Effektive Messinstrumente

Um den Erfolg von Design-Thinking-Initiativen zu bewerten, ist es wichtig, effektive Messinstrumente und Metriken zu entwickeln, die sowohl qualitative als auch quantitative Daten berücksichtigen. Dies hilft nicht nur, den Fortschritt zu überwachen, sondern auch den Wert und die Auswirkungen von Design Thinking innerhalb der Organisation zu demonstrieren.

Managementunterstützung

Die Unterstützung durch das Management ist entscheidend für die erfolgreiche Einführung und Umsetzung von Design Thinking. Führungskräfte sollten nicht nur die nötigen Ressourcen bereitstellen, sondern auch aktiv an Design-Thinking-Projekten teilnehmen und deren Bedeutung kommunizieren.

Offenheit für Feedback und Anpassung

Die Bereitschaft, Feedback zu sammeln und auf Basis dieses Feedbacks Anpassungen vorzunehmen, ist entscheidend. Dies umfasst die Einbeziehung von Endnutzern, Kunden und Stakeholdern in den Designprozess, um sicherzustellen, dass die entwickelten Lösungen wirklich deren Bedürfnisse erfüllen.

Indem Organisationen diese Strategien berücksichtigen und implementieren, können sie die Herausforderungen von Design Thinking überwinden und dessen volles Potenzial zur Förderung von Innovation und zur Verbesserung von Produkten, Dienstleistungen und internen Prozessen nutzen.

Zukunft des Design Thinking

Die Evolution von Design Thinking im digitalen Zeitalter

Die Evolution von Design Thinking im digitalen Zeitalter spiegelt die tiefgreifenden Veränderungen wider, die durch die rasante Entwicklung digitaler Technologien und das veränderte Nutzerverhalten in unserer Gesellschaft ausgelöst wurden. Diese Transformation hat die Methoden, Werkzeuge und Anwendungsbereiche von Design Thinking erweitert und angepasst. Hier sind einige Schlüsselaspekte der Evolution von Design Thinking im Kontext des digitalen Zeitalters:

Verstärkte Nutzerzentrierung durch digitale Daten

In der digitalen Ära ist der Zugang zu Nutzerdaten exponentiell gewachsen. Design Thinking hat von der Verfügbarkeit großer Datenmengen (Big Data) profitiert, die detaillierte Einblicke in das Nutzerverhalten bieten. Dies ermöglicht es Designern und Unternehmen, ihre Produkte und Dienstleistungen noch präziser auf die Bedürfnisse und Präferenzen der Nutzer abzustimmen.

Anwendung agiler Methoden

Die Schnelllebigkeit der digitalen Welt hat zu einer engeren Integration von Design Thinking mit agilen Entwicklungsmethoden geführt. Agile Methoden, die schnelle Iterationen und Flexibilität betonen, ergänzen die explorative und experimentelle Natur von Design Thinking. Zusammen ermöglichen sie eine dynamischere Reaktion auf Marktveränderungen und Nutzerfeedback.

Erweiterung des Toolsets

Digitale Tools haben die Möglichkeiten von Design Thinking erweitert. Softwarelösungen für Design-Prototyping, Benutzertests und kollaborative Arbeitsplattformen ermöglichen es Teams, nahtlos zusammenzuarbeiten, unabhängig von ihrem geografischen Standort. Tools wie Adobe XD, Sketch, InVision und andere unterstützen den Prozess der Ideenfindung, des Prototyping und des Testens in Echtzeit.

Virtuelle und erweiterte Realitäten

Die Technologien der virtuellen (VR) und erweiterten Realität (AR) haben neue Dimensionen für Design Thinking eröffnet, indem sie immersivere und interaktive Erfahrungen in der Prototypenentwicklung ermöglichen. Diese Technologien erlauben es, komplexe Dienstleistungen und Produkte in einer kontrollierten, aber realistischen Umgebung zu simulieren und zu testen, was die Qualität und Effektivität der Lösungen verbessert.

Globaler und interkultureller Ansatz

Das digitale Zeitalter hat die Barrieren für globale Interaktionen gesenkt. Design Thinking hat sich dadurch globaler und interkultureller entwickelt. Designer können nun problemlos Ideen und Feedback von Nutzern aus verschiedenen Kulturen und Regionen integrieren, was zu universelleren und zugleich kulturell angepassten Lösungen führt.

Demokratisierung des Designs

Digitale Werkzeuge und Ressourcen haben Design Thinking demokratisiert, indem sie es einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen. Online-Kurse, Workshops und Plattformen ermöglichen es Menschen ohne formelle Designausbildung, Design Thinking-Prinzipien zu erlernen und anzuwenden.

Soziale Medien und Co-Creation

Soziale Medien und digitale Kommunikationsplattformen haben die Co-Creation in Design Thinking-Prozessen gefördert. Nutzer können direkt an der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen teilnehmen, indem sie Ideen einbringen und Feedback geben, was die Kundenbindung und die Relevanz der Lösungen erhöht.

Insgesamt hat das digitale Zeitalter Design Thinking nicht nur transformiert, sondern auch wesentlich erweitert. Die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität von Design Thinking haben es ermöglicht, auf die Herausforderungen und Chancen der digitalen Welt effektiv zu reagieren und innovative Lösungen zu schaffen, die sowohl technologisch fortgeschritten als auch tief verwurzelt in menschlichen Bedürfnissen sind.

Neue Anwendungsfelder und Potenziale

Design Thinking, ursprünglich in der Produkt- und Dienstleistungsentwicklung angewandt, hat sich auf zahlreiche neue Bereiche ausgedehnt, die von sozialen Innovationen bis hin zu Bildung und öffentlicher Verwaltung reichen. Diese Erweiterung zeigt das vielseitige Potenzial von Design Thinking, um komplexe Probleme über traditionelle Branchengrenzen hinweg zu lösen. Hier sind einige spannende neue Anwendungsfelder und Potenziale des Design Thinking:

Soziale Innovation und soziale Unternehmen

Design Thinking wird zunehmend von Non-Profit-Organisationen und sozialen Unternehmen eingesetzt, um innovative Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen zu entwickeln. Dazu gehören Themen wie Armutsbekämpfung, Bildungszugang und Umweltschutz. Design Thinking hilft dabei, die Bedürfnisse und Umstände der betroffenen Gemeinschaften tiefgreifend zu verstehen und nachhaltige, skalierbare Lösungen zu entwickeln.

Bildungswesen

Schulen und Universitäten wenden Design Thinking an, um Lehrpläne und Lernumgebungen zu verbessern. Lehrer und Bildungsdesigner nutzen diesen Ansatz, um kreatives Denken und Problemlösungskompetenzen bei Schülern zu fördern. Zudem unterstützt es die Entwicklung von Lehrmethoden, die auf die individuellen Bedürfnisse der Schüler eingehen.

Öffentliche Verwaltung und Politikgestaltung

Immer mehr Regierungen und öffentliche Einrichtungen setzen Design Thinking ein, um Dienstleistungen wie Gesundheitswesen, Transportwesen und öffentliche Sicherheit zu verbessern. Durch den Einsatz von Design Thinking können Politikgestalter und Verwaltungsbeamte bürgernähere und effizientere Dienste entwickeln.

Gesundheitswesen

Im Gesundheitssektor wird Design Thinking eingesetzt, um Patientenerfahrungen zu verbessern, medizinische Geräte zu gestalten und Gesundheitsdienstleistungen effizienter zu machen. Dieser Ansatz ermöglicht es, die Bedürfnisse von Patienten und medizinischem Personal besser zu berücksichtigen und die Gesundheitsversorgung insgesamt patientenorientierter zu gestalten.

Finanzdienstleistungen

Banken und Finanzinstitute nutzen Design Thinking, um die Kundenerfahrung zu personalisieren und innovative Finanzprodukte zu entwickeln. Dies umfasst alles von benutzerfreundlichen Online-Banking-Schnittstellen bis hin zu neuen Zahlungs- und Sparprodukten, die auf spezifische Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind.

Nachhaltigkeit und Umweltmanagement

Design Thinking wird angewandt, um nachhaltige Lösungen in verschiedenen Sektoren zu entwickeln. Dazu gehören Projekte zur Reduzierung von Umweltbelastungen, zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Förderung nachhaltiger Konsum- und Produktionsmuster.

Künstliche Intelligenz und Technologie

In der Technologiebranche hilft Design Thinking, ethische, nutzerfreundliche und verantwortungsvolle KI-Systeme zu entwickeln. Design Thinking fördert die kritische Auseinandersetzung mit den Auswirkungen der Technologie auf den Menschen und hilft, Lösungen zu entwickeln, die technische Möglichkeiten mit menschlichen Bedürfnissen in Einklang bringen.

Die neuen Anwendungsfelder von Design Thinking zeigen, dass dieser Ansatz nicht nur die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen revolutionieren kann, sondern auch das Potenzial hat, breitere gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderungen anzugehen. Indem Organisationen Design Thinking in verschiedenen Kontexten einsetzen, eröffnen sie Wege für Innovationen, die wirklich menschenzentriert und nachhaltig sind.

Die Rolle von Technologie und künstlicher Intelligenz in Design Thinking

Technologie und künstliche Intelligenz (KI) spielen eine zunehmend wichtige Rolle im Design Thinking, indem sie neue Möglichkeiten zur Datenanalyse, Prototypenentwicklung und Nutzerinteraktion bieten. Diese technologischen Fortschritte erweitern die Werkzeuge und Methoden, die im Rahmen des Design Thinking eingesetzt werden können, und ermöglichen es Designern, innovativere und benutzerfreundlichere Lösungen zu schaffen. Hier sind einige Aspekte, wie Technologie und KI das Design Thinking beeinflussen und verbessern:

Verbesserte Datenerhebung und -analyse

KI-Technologien ermöglichen eine effizientere und tiefere Analyse von großen Datenmengen (Big Data), die über Nutzer gesammelt werden. Durch maschinelles Lernen können Muster und Trends identifiziert werden, die möglicherweise für das menschliche Auge nicht erkennbar sind. Diese Einsichten können dazu beitragen, die Bedürfnisse und Verhaltensweisen der Nutzer besser zu verstehen und informiertere Entscheidungen im Designprozess zu treffen.

Automatisierung von Routineaufgaben

KI kann genutzt werden, um repetitive und zeitaufwändige Aufgaben zu automatisieren, die im Rahmen des Design Thinking anfallen. Dies schließt z.B. die Verarbeitung und Kategorisierung von Nutzerfeedback oder die Erstellung von Nutzerprofilen ein. Durch die Automatisierung dieser Prozesse können sich Designer stärker auf kreative und strategische Aspekte der Produktentwicklung konzentrieren.

Prototyping und Simulation

Fortschritte in der Technologie, insbesondere im Bereich der virtuellen und erweiterten Realität (VR/AR), eröffnen neue Möglichkeiten für das Prototyping und die Simulation von Produktkonzepten. Designer können interaktive Prototypen erstellen, die in einer virtuellen Umgebung getestet werden können, was schnelles Feedback und Iteration ermöglicht, ohne physische Modelle bauen zu müssen.

Personalisierung und Anpassung

KI kann dazu verwendet werden, Designlösungen zu personalisieren, indem sie individuelle Nutzerdaten analysiert und darauf basierend Empfehlungen oder Anpassungen vorschlägt. Dies ist besonders in Bereichen wie E-Commerce oder personalisierten Lernplattformen wertvoll, wo eine hohe Individualisierung des Nutzererlebnisses gefordert ist.

Erhöhung der Zugänglichkeit

Technologische Tools können Design Thinking-Prozesse zugänglicher machen, indem sie kollaborative Plattformen bieten, die Teams aus verschiedenen geografischen Standorten die gleichzeitige Arbeit an Projekten ermöglichen. Darüber hinaus können Sprachassistenten, erweiterte Realität und andere technologische Lösungen dazu beitragen, Barrieren für Menschen mit Behinderungen zu reduzieren.

Ethische Überlegungen und Nutzerzentrierung